¿Qué es la

acondroplasia?

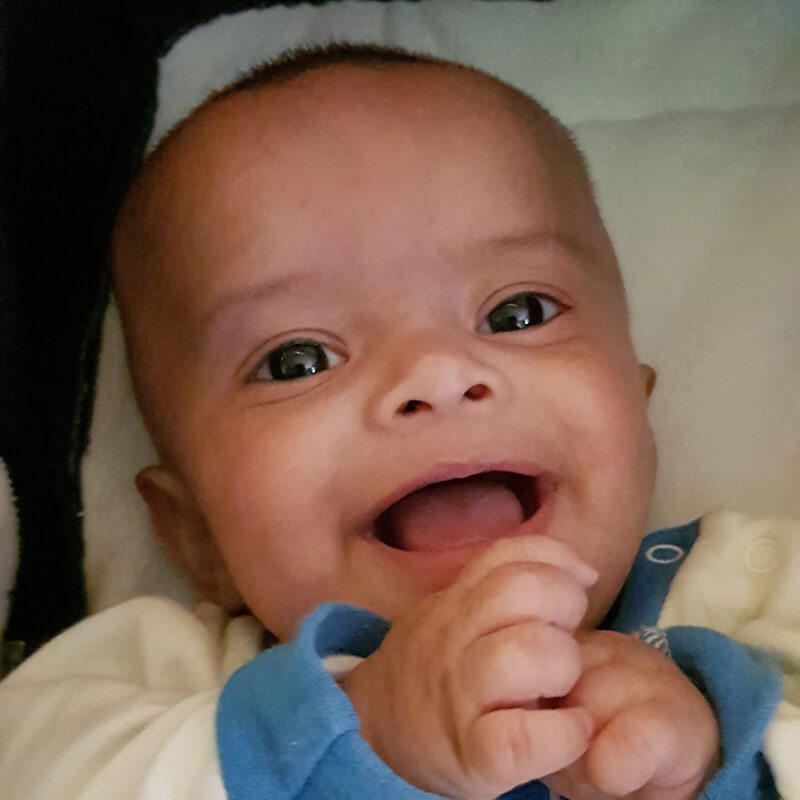

La acondroplasia es una condición congénita y genética que se caracteriza por baja estatura, extremidades cortas y macrocefalia (cabeza grande). A pesar de estas particularidades físicas, las personas con acondroplasia tienen una inteligencia normal y pueden desenvolverse adecuadamente en el ámbito escolar, social y laboral.

Aunque actualmente no existe un tratamiento curativo, el seguimiento médico especializado es clave, ya que permite detectar complicaciones a tiempo y aplicar estrategias para prevenirlas o mitigarlas, con el fin de optimizar la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas con acondroplasia.

Informarse sobre la acondroplasia es fundamental para romper prejuicios y fomentar la aceptación y el respeto. Promover una sociedad inclusiva garantiza el derecho a la integración y al respeto de todas las personas.

¿Cuál es la causa?

La acondroplasia es causada por una mutación en el gen FGFR-3 (receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3), que regula el desarrollo óseo. Esta mutación afecta específicamente el crecimiento de los huesos largos, limitando su desarrollo. Se estima que ocurre en aproximadamente 1 de cada 20.000 a 25.000 nacimientos.

¿Cuándo se diagnostica y cómo?

El diagnóstico puede sospecharse durante el embarazo, generalmente en el último trimestre, a través de ecografías que muestran retraso en el crecimiento fetal y extremidades más cortas de lo esperado. Al nacer, las características físicas visibles, junto con exámenes radiográficos, suelen ser suficientes para confirmar la acondroplasia. Aunque existen pruebas genéticas para identificar la mutación, éstas no suelen ser necesarias en la mayoría de los casos.

Una detección temprana permite un mejor manejo de la condición y planificación adecuada para el bienestar del niño.

¿Cómo es el crecimiento en la Acondroplasia?

La característica principal de la acondroplasia es la baja estatura desproporcionada. Los brazos y piernas son notablemente más cortos en comparación con el tronco, que tiene un acortamiento leve. Esta desproporción es evidente desde el nacimiento e incluso puede detectarse durante el embarazo mediante ecografías.

Al nacer, los niños con acondroplasia pesan en promedio 3.210 gr. y miden 45,5 cm., mientras que las niñas pesan 3.150 gr. y miden 45,7 cm. En la adultez, la estatura promedio suele ser de 114 a 144 cm. en hombres y de 107 a 132 cm. en mujeres, según estudios realizados en la población argentina.

El crecimiento también está influido por la altura de los padres: los niños con acondroplasia tienden a ser ligeramente más altos si sus padres tienen mayor estatura. Esta relación refleja que, aunque la mutación genética limita el crecimiento óseo, otros factores genéticos heredados también influyen en el desarrollo físico.

Otras características clínicas de la Acondroplasia

Los niños con acondroplasia presentan un tamaño de cabeza mayor al promedio para su edad, una característica conocida como macrocefalia, acompañada de un menor desarrollo facial, lo que genera un perfil distintivo.

Además, tienen dedos y manos cortos, con una forma característica conocida como «mano en tridente». Las articulaciones son generalmente laxas, lo que significa que son más flexibles de lo normal, aunque ciertas articulaciones como las de las caderas, rodillas y codos pueden tener una movilidad limitada, dificultando la extensión completa de estas.

Estas características forman parte del cuadro clínico típico de la acondroplasia y no afectan la inteligencia ni el desarrollo cognitivo, aunque sí requieren seguimiento médico especializado para prevenir y tratar posibles complicaciones.

Cuidados durante la infancia para niños con acondroplasia

Es fundamental que los niños con acondroplasia cuenten con un pediatra de cabecera que conozca la condición y los protocolos de seguimiento.

En las consultas, el pediatra debe evaluar aspectos como:

- Fuerza y tono muscular.

- Crecimiento corporal, incluyendo peso, talla y el tamaño de la cabeza.

Es importante usar tablas de crecimiento específicas para niños con acondroplasia, adaptadas a la población local (por ejemplo, tablas para niños argentinos).

Se recomienda un cronograma de visitas al pediatra:

- Primer año de vida: una vez al mes.

- Segundo año: una vez cada tres meses.

- A partir del tercer año: una vez al año.

Además, la atención por un equipo multidisciplinario especializado puede ser clave para identificar y tratar complicaciones propias de la acondroplasia, ofreciendo un enfoque integral para maximizar la calidad de vida del niño.

Fuente: Hospital de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan. Buenos Aires. Argentina

La estigmatización social en la acondroplasia

El estigma social se refiere a un atributo que diferencia a una persona o grupo del resto, generando prejuicios y desvalorización en determinados contextos sociales. En el caso de las personas con acondroplasia, este estigma puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir discriminación, exclusión social y aislamiento.

La estigmatización puede tener un impacto profundo en la autoestima y calidad de vida, reforzando barreras sociales que dificultan la integración y el respeto hacia la diversidad.

A continuación, te compartimos un documento de gran valor elaborado por Saulo Fernández Arregui para la Fundación ALPE-Acondroplasia, que habla sobre la estigmatización social en la acondroplasia.

Guía

Acondroplasia

Esta guía fue desarrollada en colaboración con los miembros del Consejo de la Asociación Internacional de Acondroplasia de BioMarin y diversas organizaciones de defensa de pacientes, incluyendo nuestra Asociación Padres Acondroplasia Chile. El documento reúne perspectivas internacionales provenientes de asociaciones de pacientes, personas con acondroplasia y familias de niños con esta condición.

Las opiniones y experiencias fueron recopiladas de 11 organizaciones de Europa y Sudamérica mediante reuniones virtuales, lo que garantiza una visión amplia y representativa que enriquece el contenido de esta guía.